Riccardo Moncalvo, misconosciuto grande torinese della fotografia

Conoscevo Moncalvo per alcune sue iconiche immagini in bianco e nero e ne avevo una ottima considerazione.

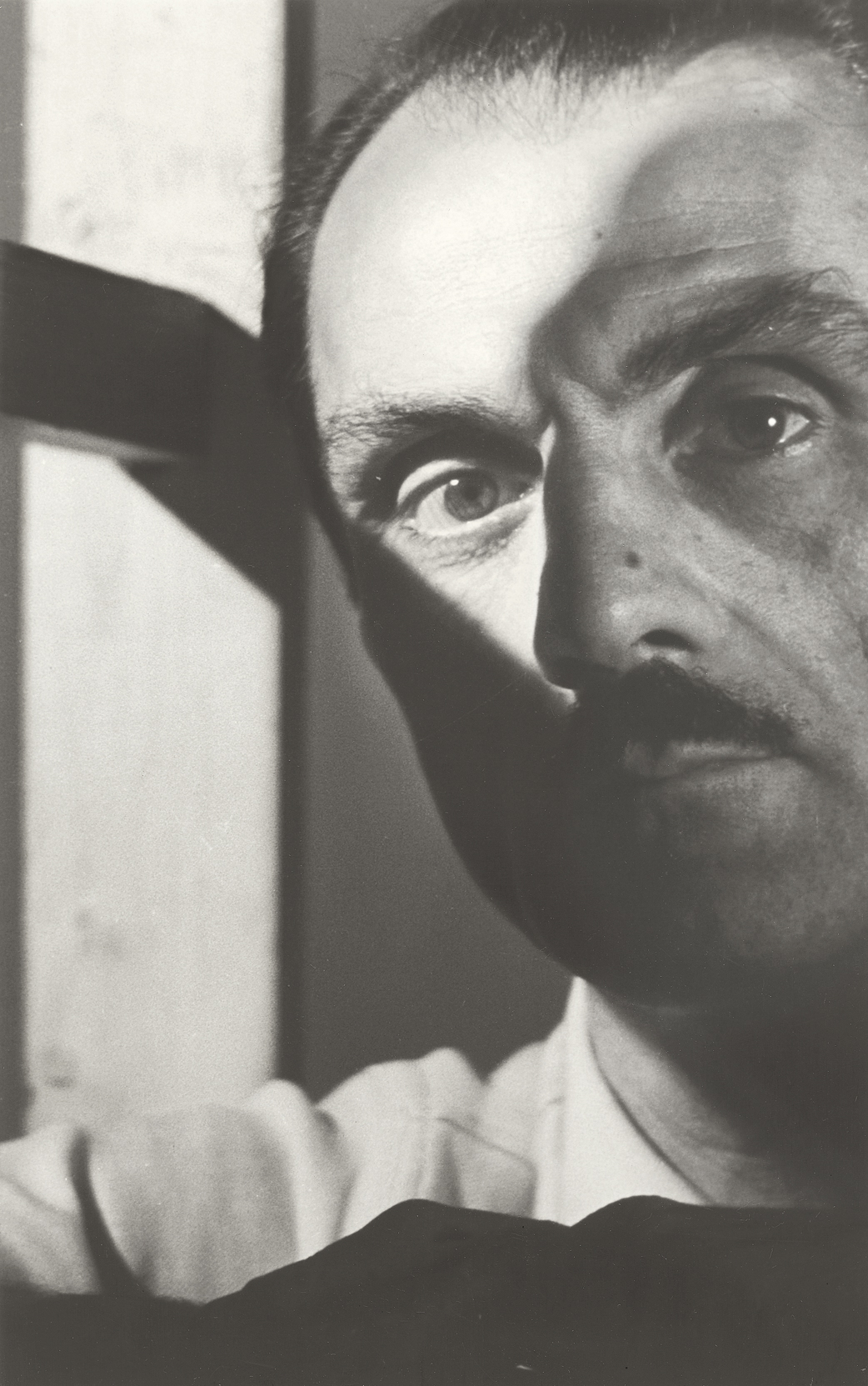

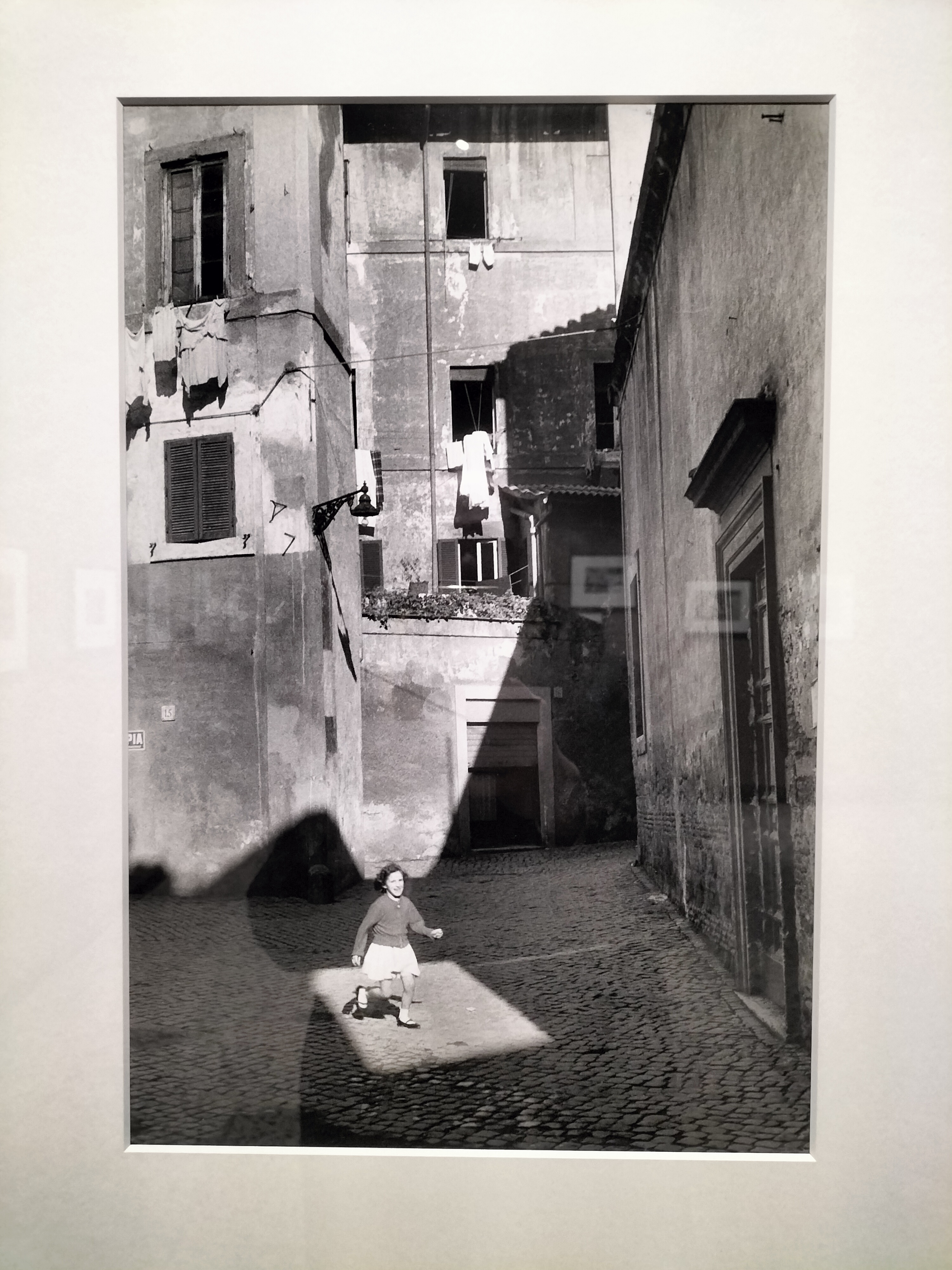

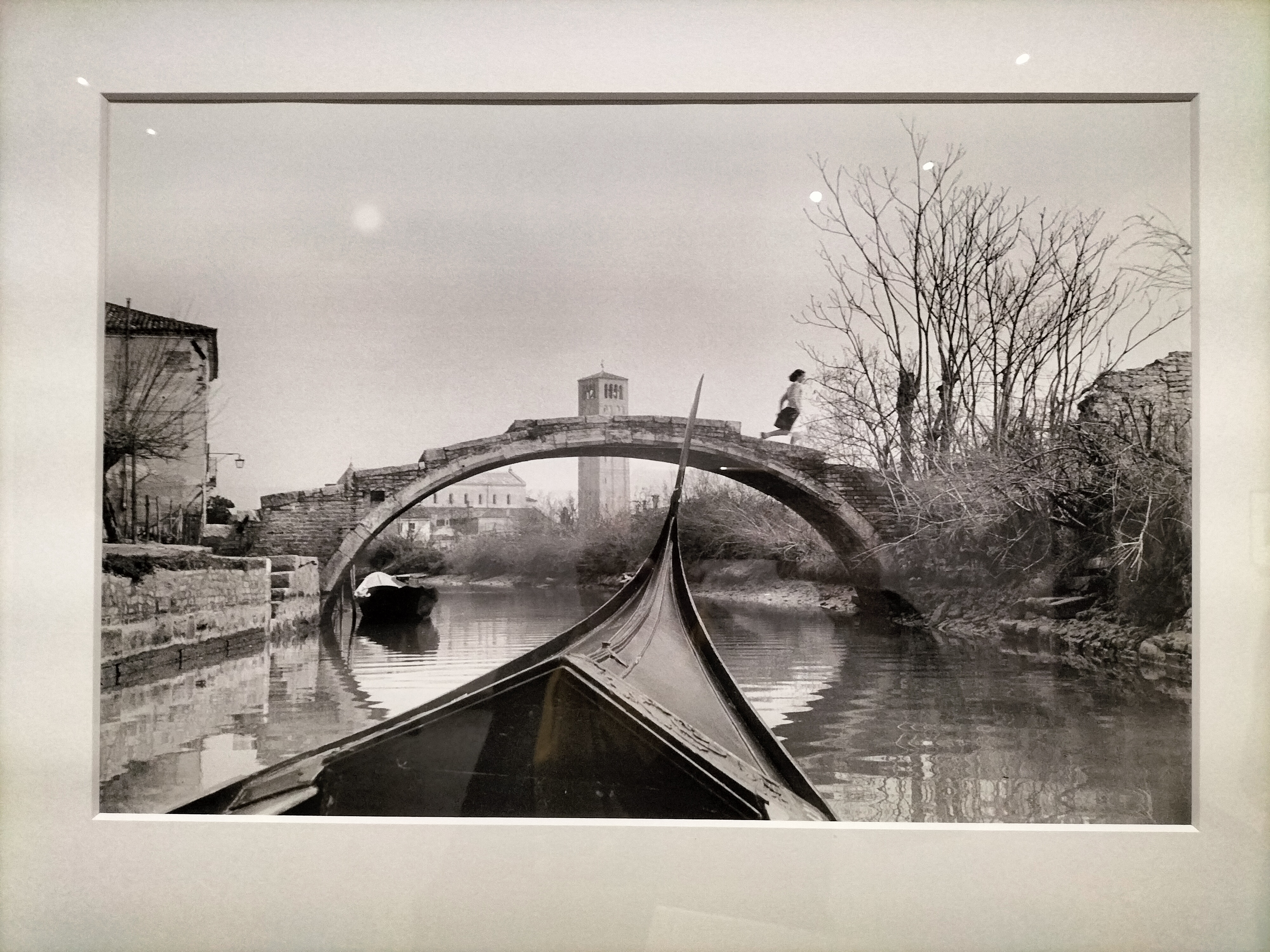

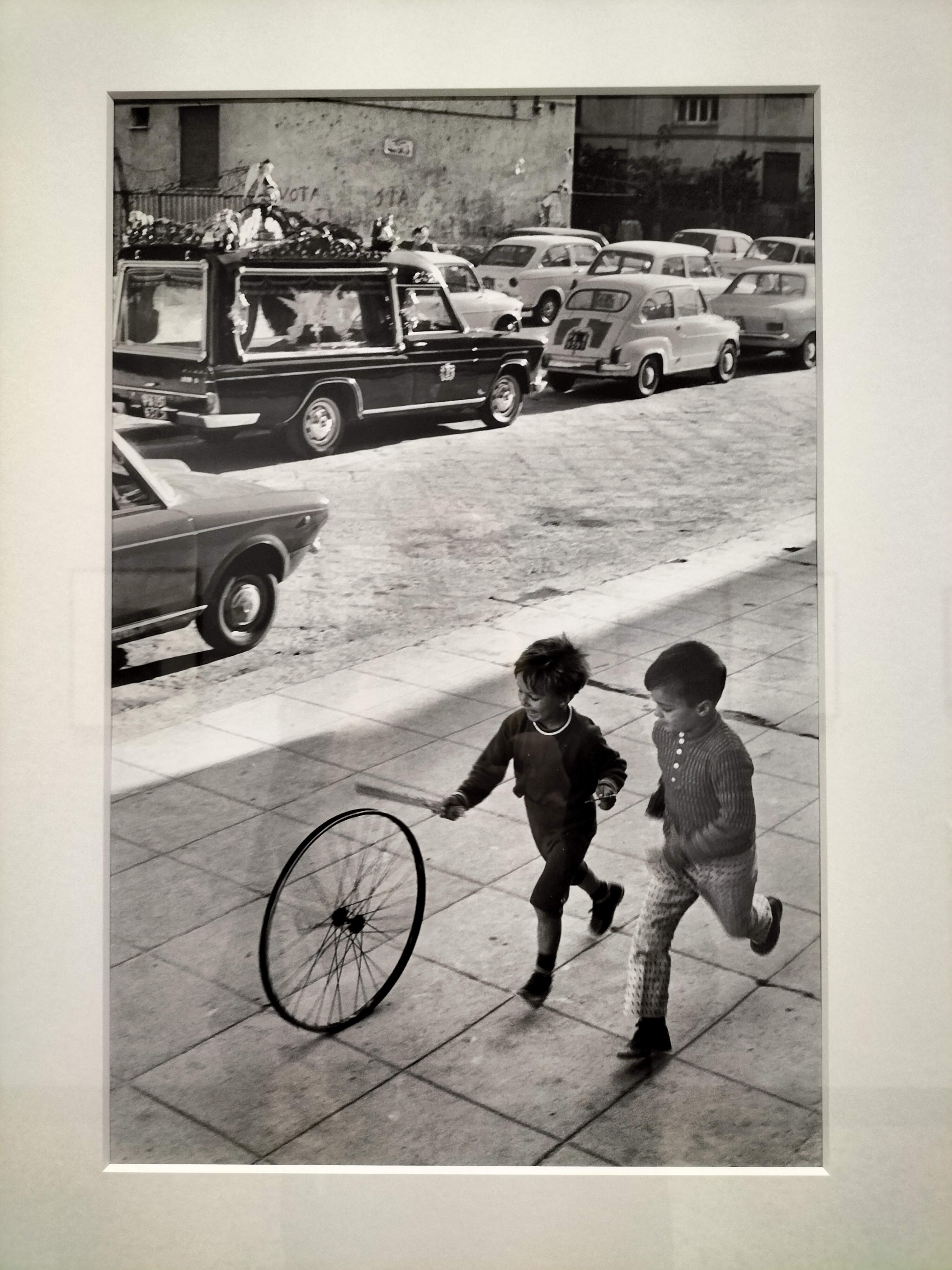

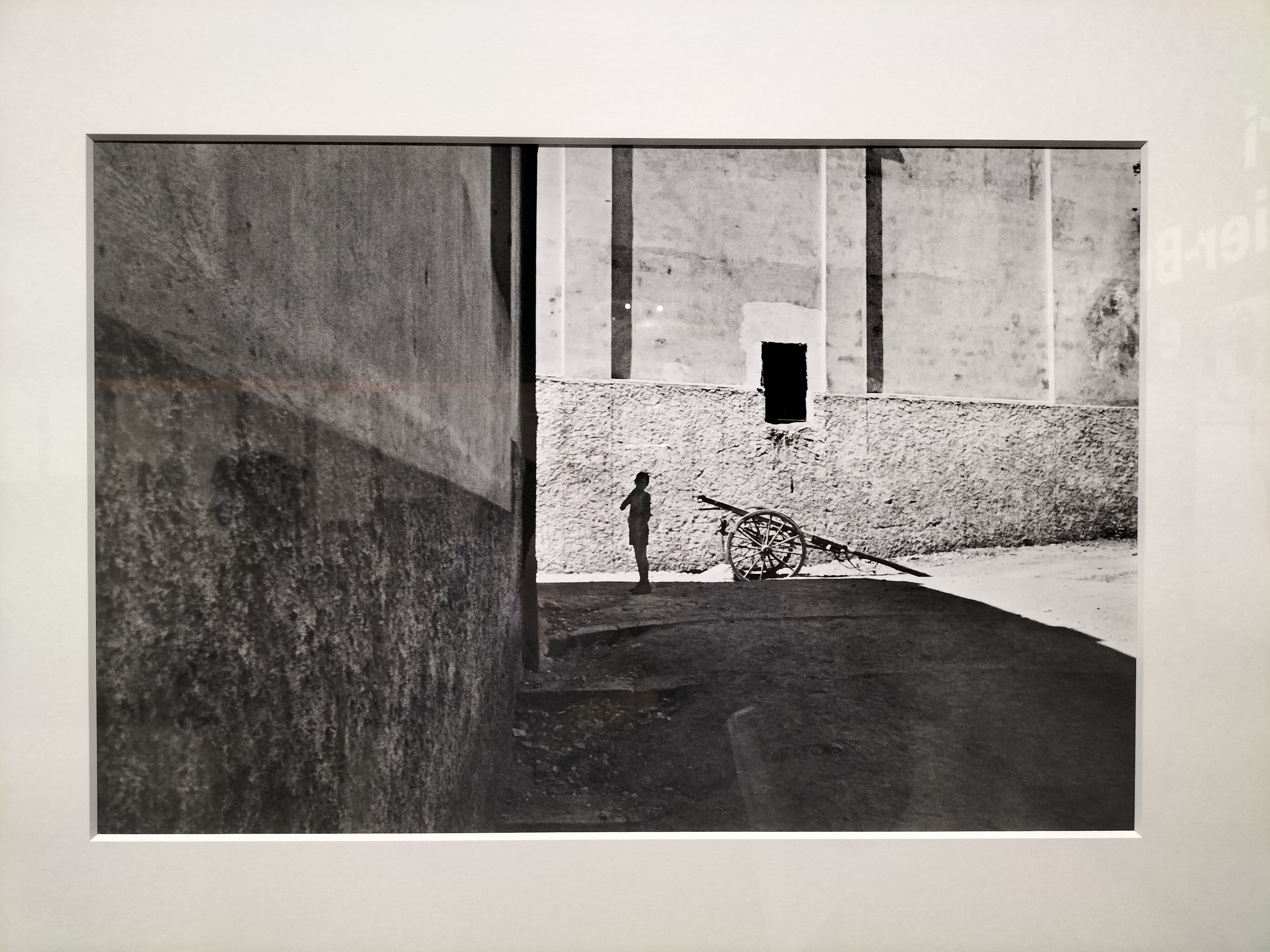

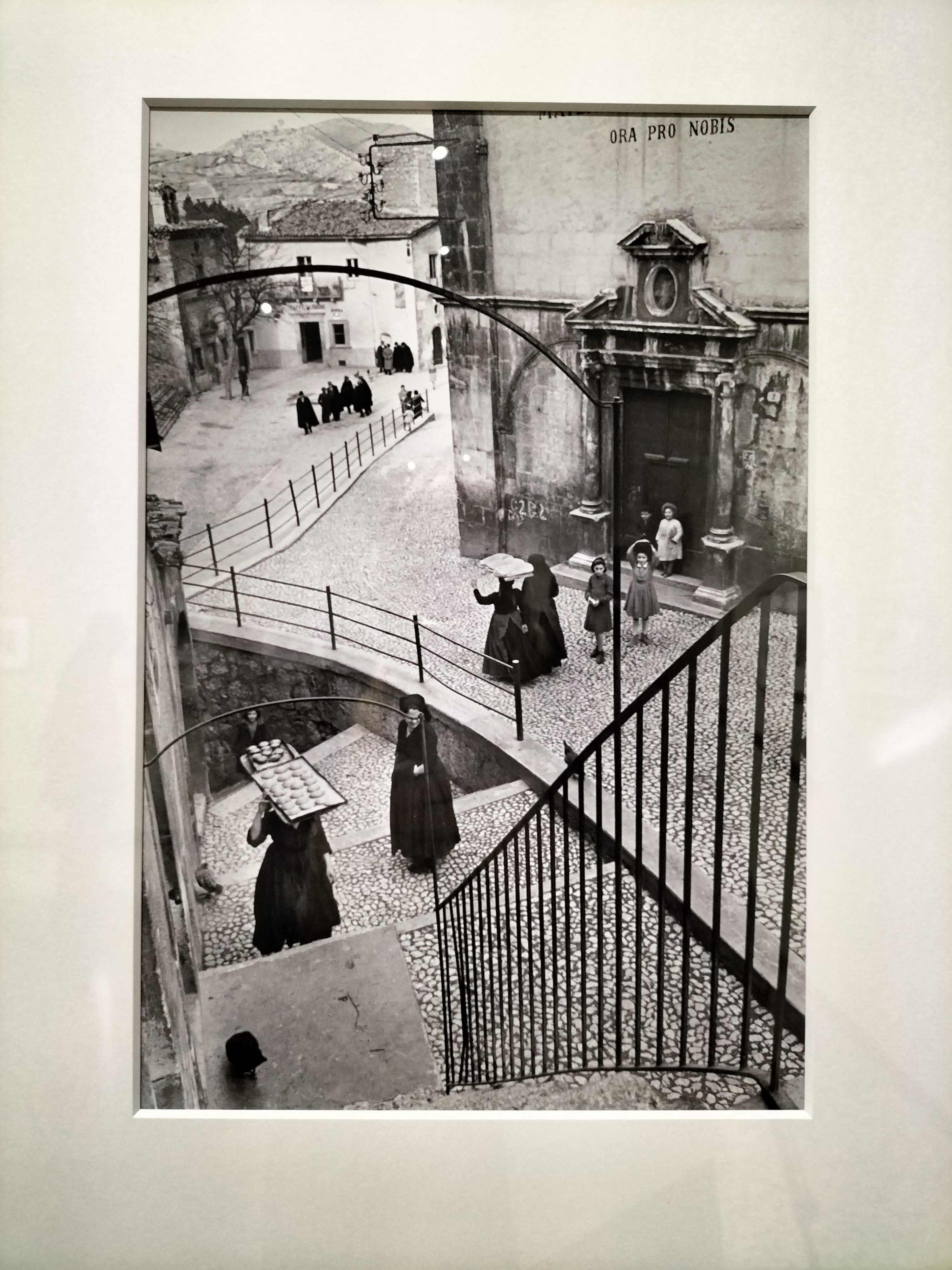

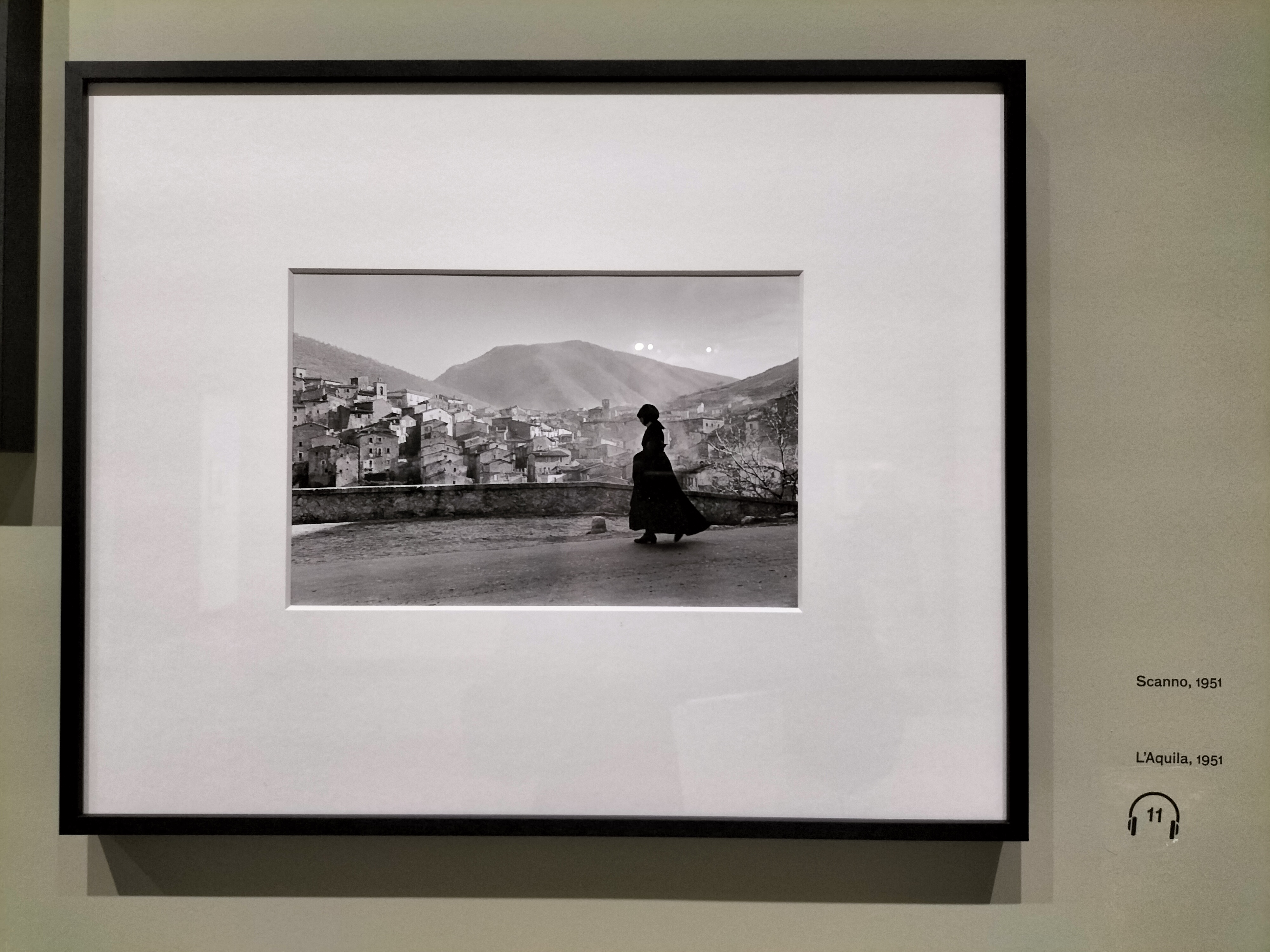

Ritrovare queste immagini, accostate a qualche altra decina selezionata per la mostra di Camera, mi ha confermato nell’opinione che Riccardo Moncalvo (Torino, 1915-2008) sia davvero un grande fotografo italiano, degno di altri ben più noti, purtroppo misconosciuto.

In 60 anni di carriera, ha instaurato un forte legame col territorio diventando testimone di cambiamenti urbani e sociali della sua città, e non solo.

Seguendo, fin da ragazzo, le orme del padre , titolare dell’Atelier di Fotografia Artistica e Industriale, lavora quindi a fianco di istituzioni come il Museo Egizio e l’Armeria Reale, e di realtà industriali come Fiat, Pininfarina e Recchi.

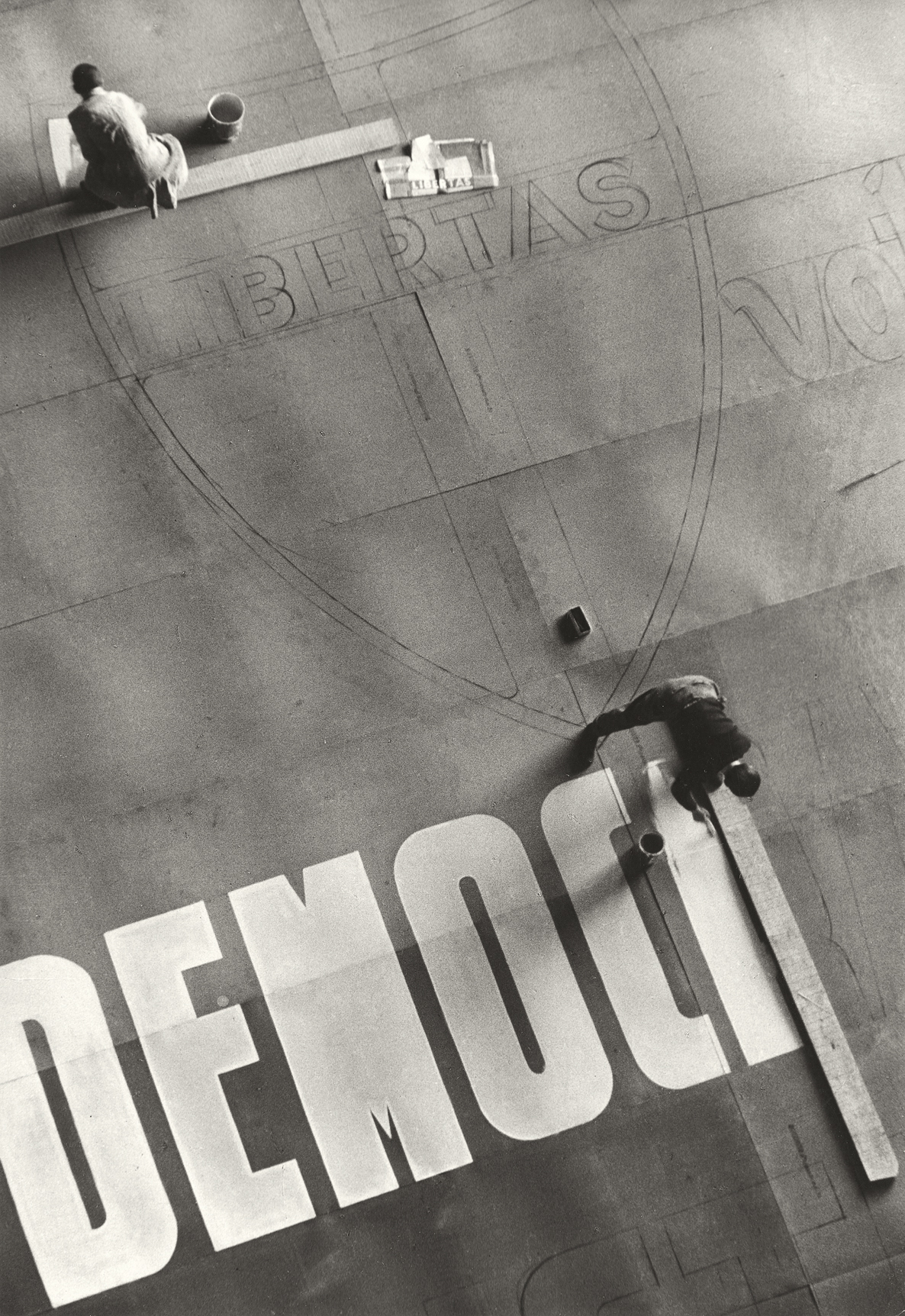

Moncalvo ha sviluppato un linguaggio autonomo con una particolare sensibilità per la modernità, assecondando, tra fine anni Trenta e fine anni Quaranta, il linguaggio della Nuova Visione (Nella tormenta (1935), Il gesto (1937), Paesaggio pedonale (1937) e Serpe d’acqua (1938).

Ma consolidando a poco a poco una cifra assolutamente personale e, per molti aspetti, di avanguardia.

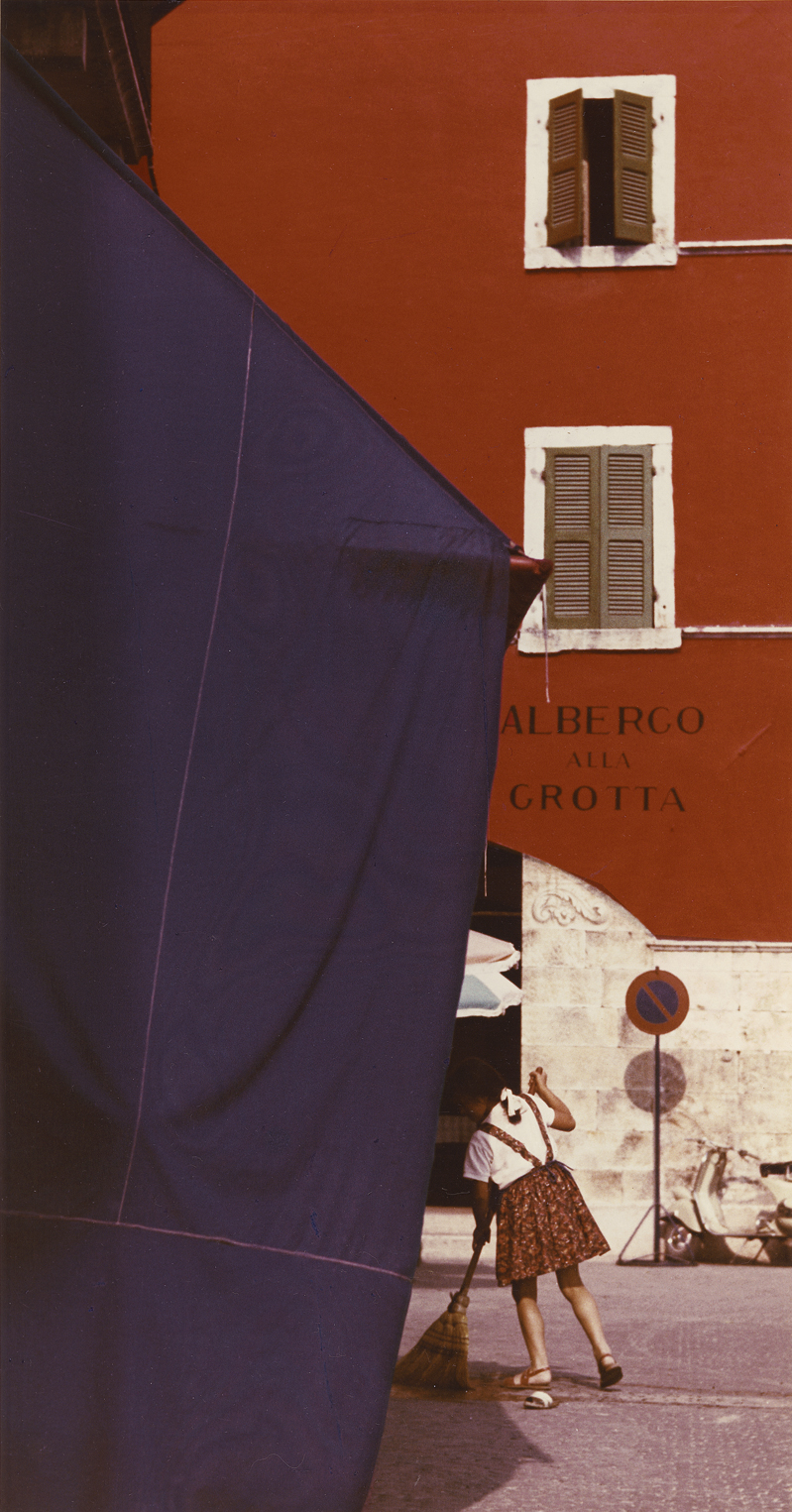

Un importante riconoscimento internazionale arriva negli anni Cinquanta, quando viene selezionato dall’Agfa-Gevaert per apprendere il nuovo metodo di stampa a colori: da lì seguirà l’adozione delle pellicole negativo-positivo della Ferraniacolor arrivando nel 1958 a essere il primo in Italia autorizzato da Kodak all’uso delle sue pellicole.

L’attività del fotografo torinese cresce costantemente fino alla chiusura dello studio, avvenuta alla fine degli anni Ottanta.

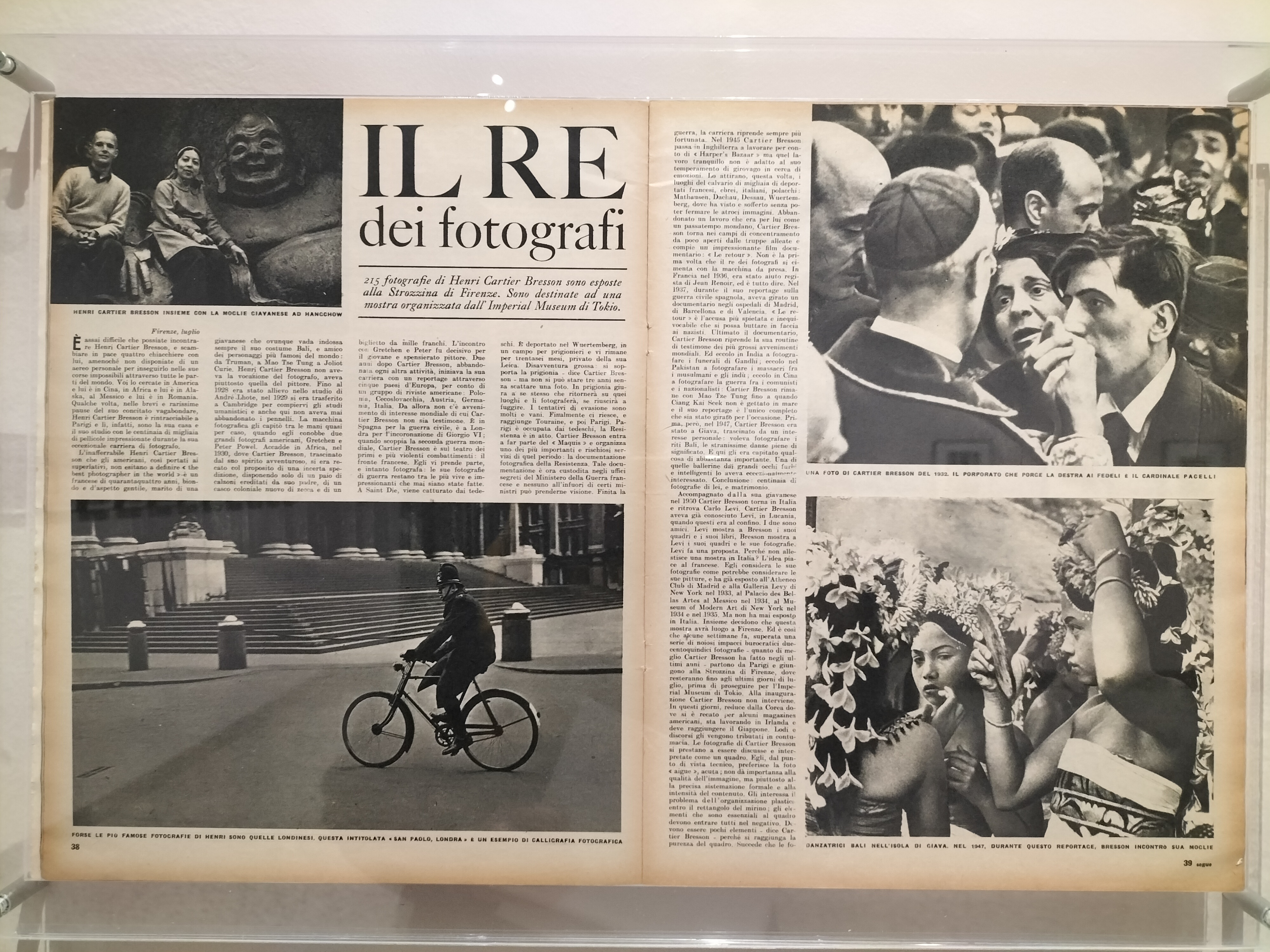

Moncalvo ha battuto e sperimentato diverse strade, maturando diverse ispirazioni che traeva dal suo notevole bagaglio di conoscenze delle opere di diversi autori suoi contemporanei, fino ad affermare una propria cifra stilistica di assoluto rilievo, come fanno gli autori davvero grandi.

La sontuosa selezione di 50 immagini operata dall’ottima curatrice ed esperta di archivi, Barbara Bergaglio, mette in luce l’evoluzione e la straordinaria visionarietà dell’autore torinese.

La mostra è intensa e tutta da godere, con calma per apprezzarla a fondo, senza dimenticare l’ottino catalogo.

RICCARDO MONCALVO

FOTOGRAFIE 1932-1990

a cura di Barbara Bergaglio

dal 14 febbraio al 6 aprile 2025

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia

Via delle Rosine 18, Torino

Per info (orari, biglietti, catalogo) riferirsi al sito di Camera: www.camera.to