Le nuove mostre fotografiche estive di Camera, a Torino

Abbiamo partecipato alla presentazione alla stampa della nuova superba mostra su Margaret Bourke-White a Camera - Centro Italiano per la Fotografia, aperta fino al 6 ottobre 2024.

Dico subito due aspetti che trovo rimarchevoli: le eccellenti stampe di Davide D'angelo e finalmente i vetri antiriflesso che ne consentono piena godibilità. Grazie Camera!

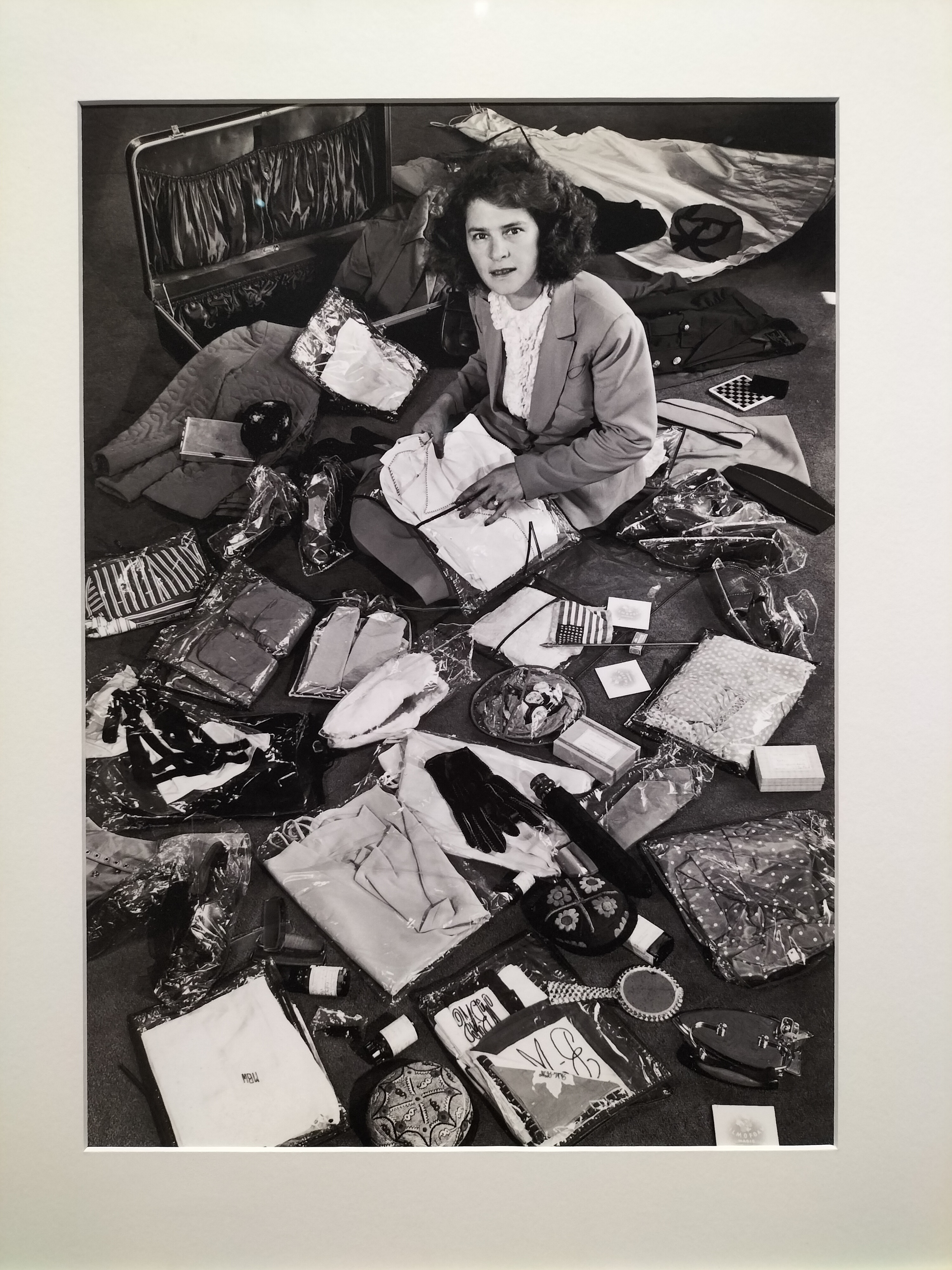

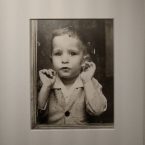

Monica Poggi ha curato un percorso che, attraverso 150 fotografie, racconta l’opera della famosa fotografa americana dal 1930 al 1960.

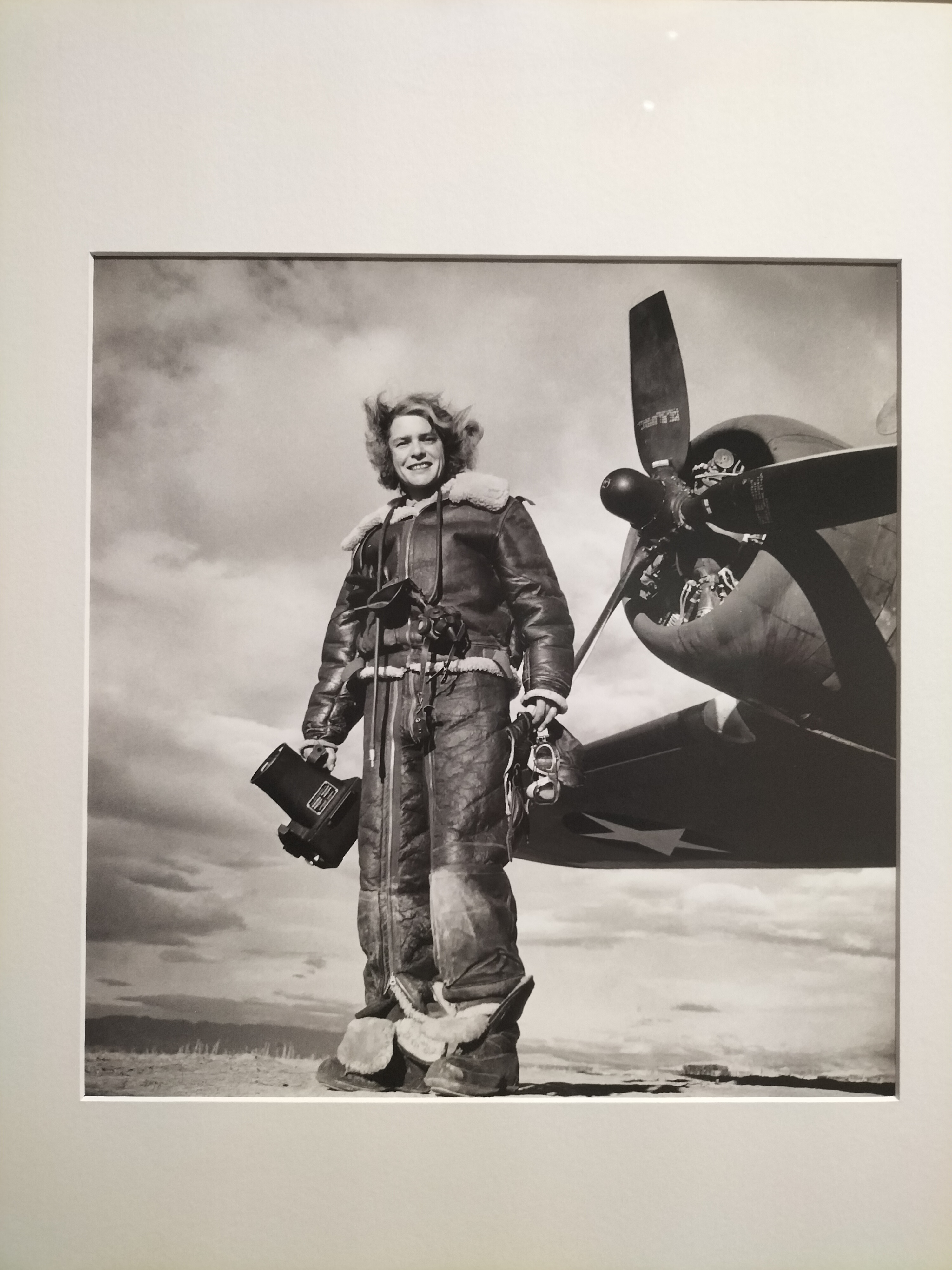

Margaret Bourke-White ha attraversato la metà del XX secolo con una vita e un’opera straordinaria, con un livello ed una forza espressiva costanti, che l’hanno portata sempre dove la storia costituiva momenti di svolta, a contatto diretto con i più noti personaggi del momento, affermando in modo fermo, determinato ed anticipatore, la sua femminilità e la sua capacità di racconto per immagini.

Molti dei suoi scatti sono diventati iconici e famosissimi, la rivista LIFE le deve molto del suo successo, e noi dobbiamo molto alla sua acutezza di visione, alla sua ironia, al suo coraggio.

Bourke-White divenne una delle fotografe più note del Novecento, a tal punto che negli anni di suo maggior successo escono un fumetto e una serie televisiva a lei dedicati.

La sua forza è stata quella di leggere gli avvenimenti del mondo per trovarsi nel posto al momento giusto, senza per forza realizzare immagini sensazionali.

Nella sua autobiografia scrive:” Mi svegliavo ogni mattina pronta a ogni sorpresa che il giorno mi avrebbe portato. Tutto poteva essere conquistato. Niente era troppo difficile. Dicevi sì alla sfida e costruivi la storia”

Nasce a New York nel 1904, studia biologia alla Columbia University e frequenta per alcune settimane il corso di fotografia tenuto dal famoso fotografo pittorialista Clarence H. White.

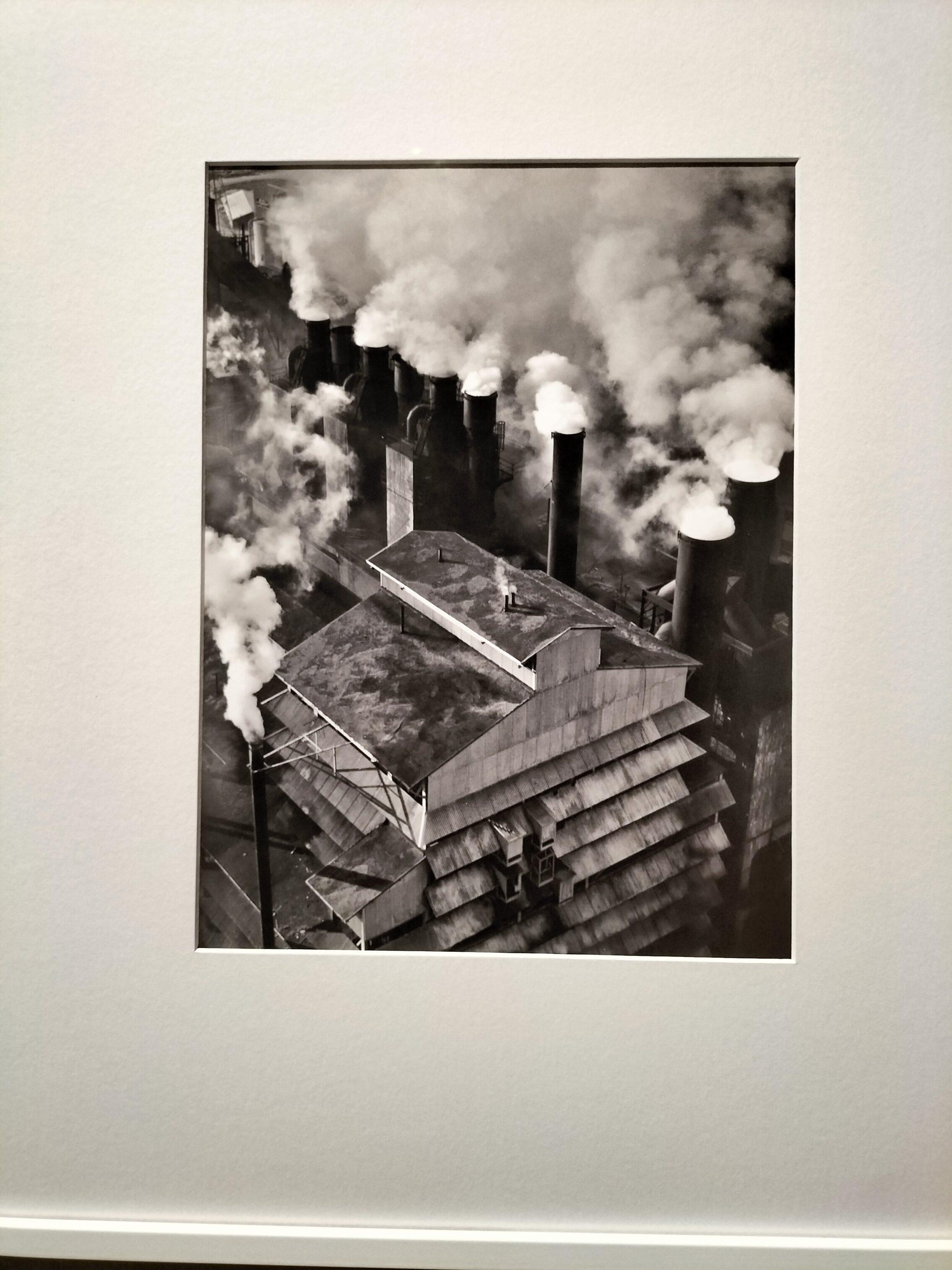

Trasferitasi alla Cornell University, Bourke-White inizia a vendere le sue fotografie all’interno del campus per mantenersi durante gli studi; nel 1926 si stabilisce a Cleveland e apre un piccolo studio fotografico: di giorno immortala architetture e giardini, guadagnando il necessario per comprare attrezzature e materiali che usa di notte per ritrarre le grandi acciaierie della città.

Nel 1929 l'editore Henry Luce la invita a New York per contribuire alla nascita della rivista illustrata Fortune e da quel momento la carriera di Bourke-White è un percorso in continua ascesa.

Le trasformazioni del mondo sono il cuore della ricerca entusiasta e incessante della fotografa.

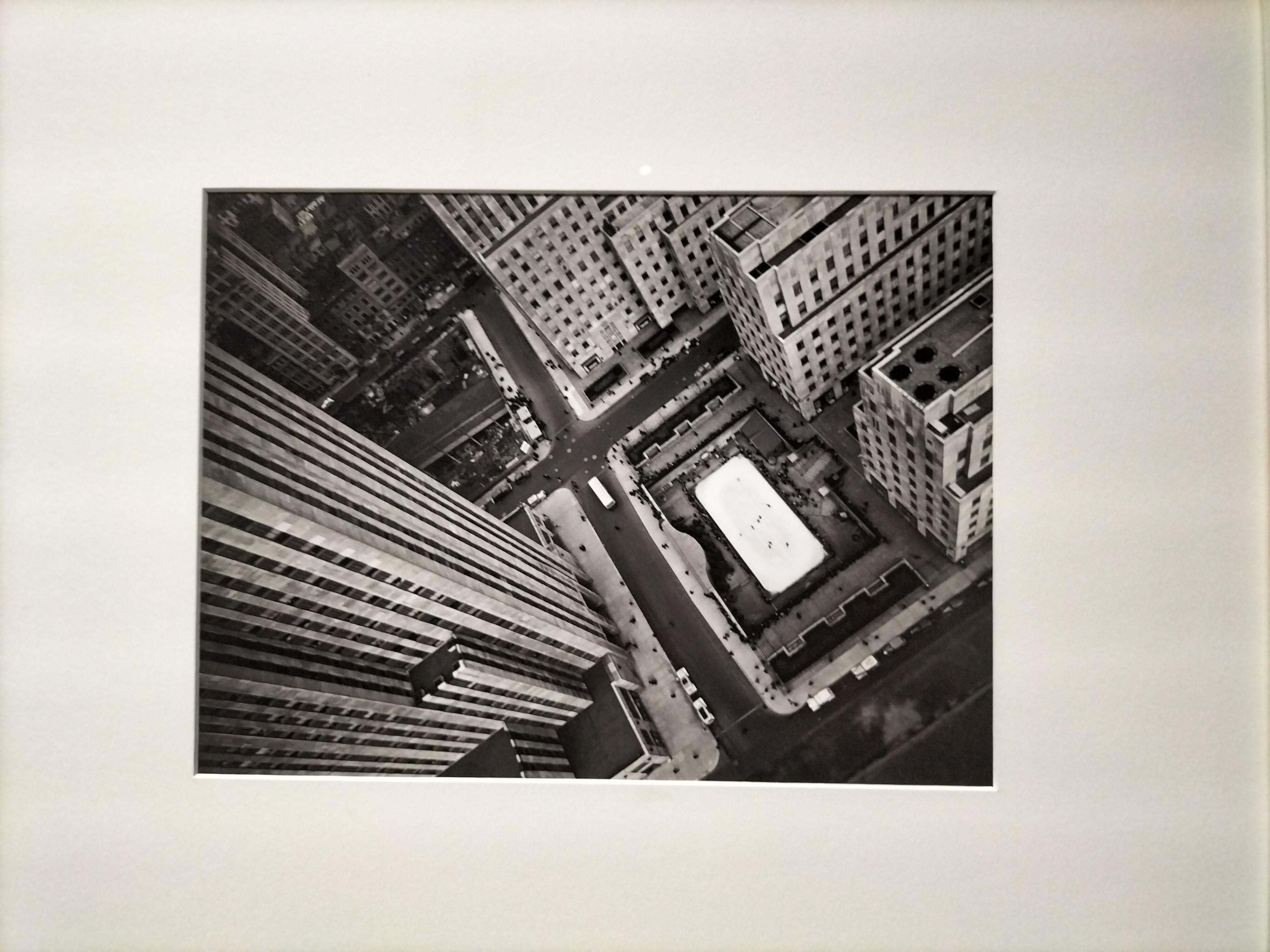

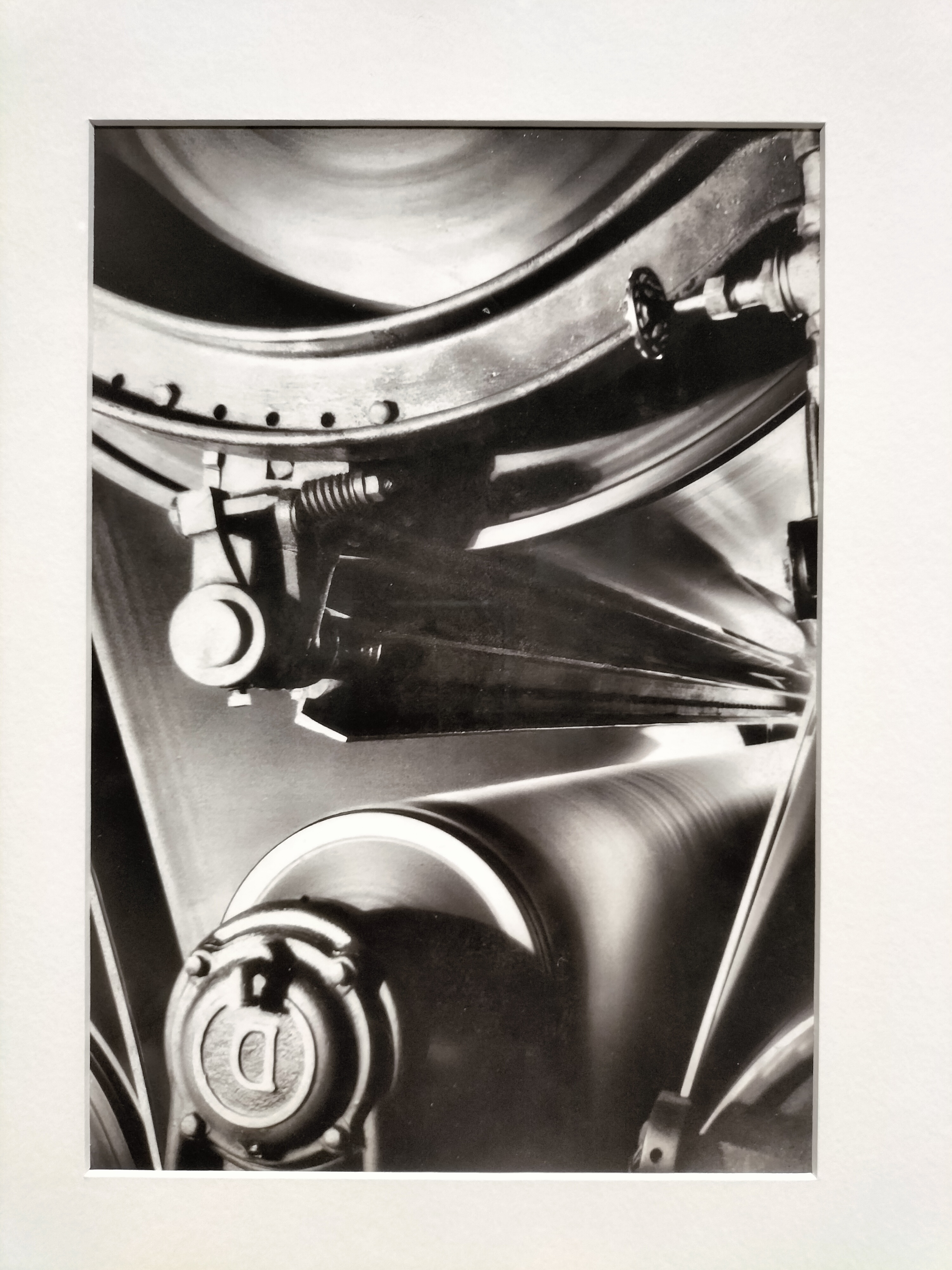

Pubblica celebri reportage sulle industrie americane e viaggia in Unione Sovietica, dove documenta lo sviluppo del piano quinquennale promosso da Stalin per trasformare il paese in una grande potenza industriale. Una delle immagini più note di questo periodo è quella che la ritrae accovacciata su uno dei grandi gargoyle del Chrysler Building, dove vive, mentre, senza alcuna protezione, fotografa dall’alto il brulichio della città sottostante.

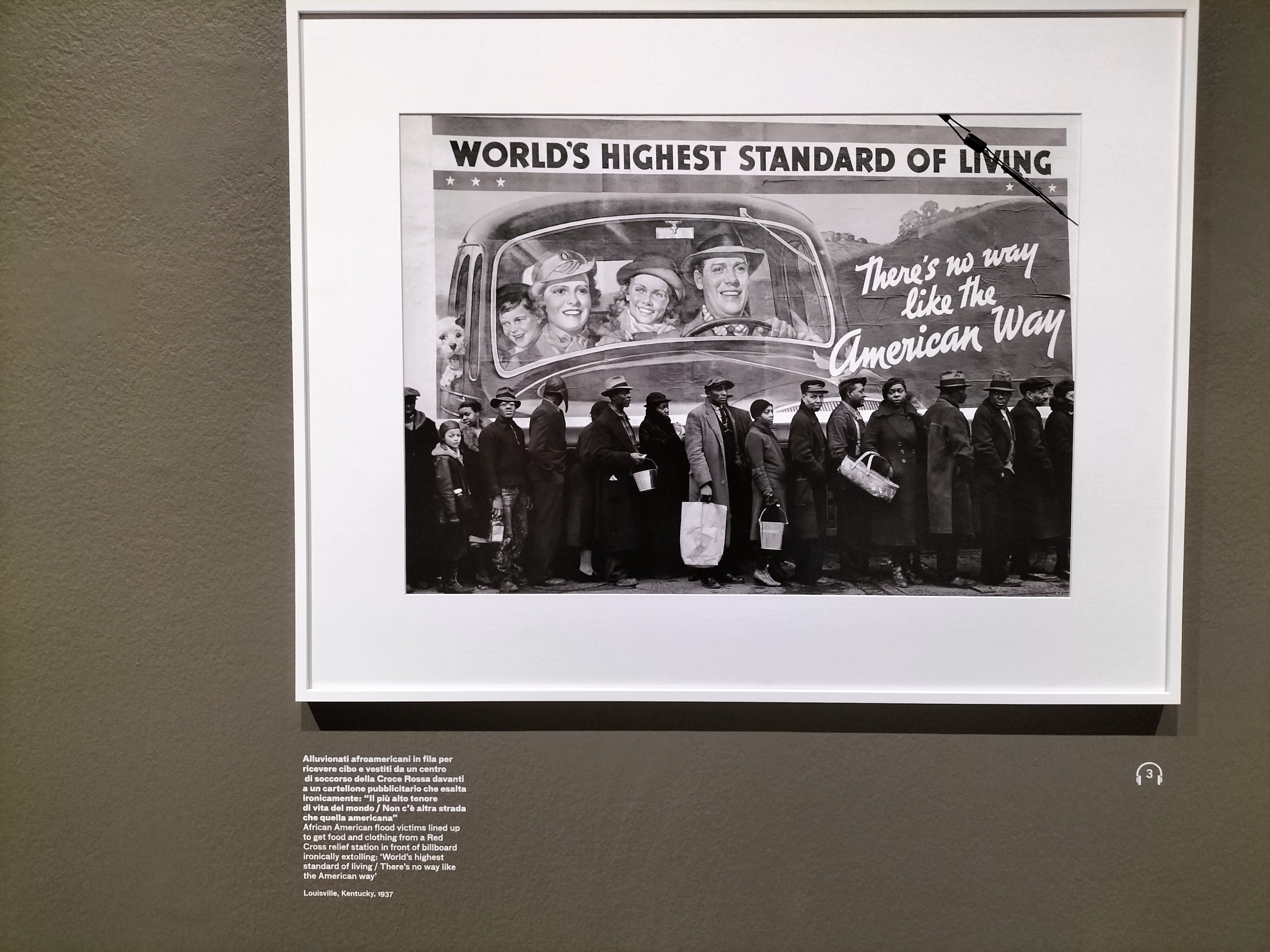

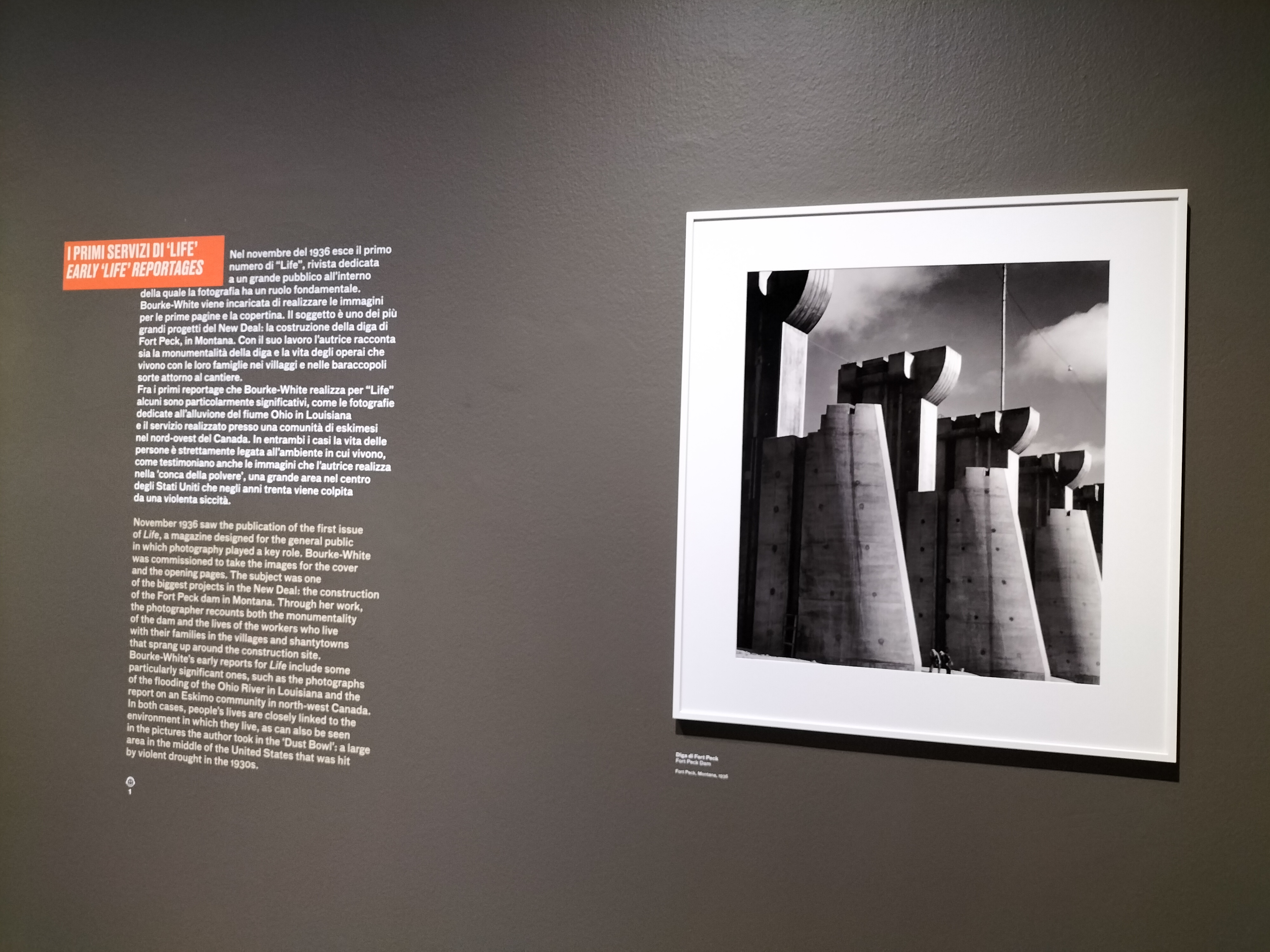

Negli anni Trenta la rivista LIFE sceglierà la sua foto della diga di Fort Peck per la copertina del primo numero, uscito il 23 novembre 1936. LIFE vuole essere una finestra sul mondo, testimone oculare dei grandi avvenimenti della storia, fare vedere cose mai viste e sostenere i valori del New Deal. Se inizialmente i suoi lavori si contraddistinguono per la quasi totale assenza dell’uomo in favore delle architetture e delle macchine industriali, con la pubblicazione del libro fotografico You have seen their faces (1937) compie un cambio di rotta, concentrandosi sulla denuncia della povertà e della segregazione razziale nel Sud degli Stati Uniti.

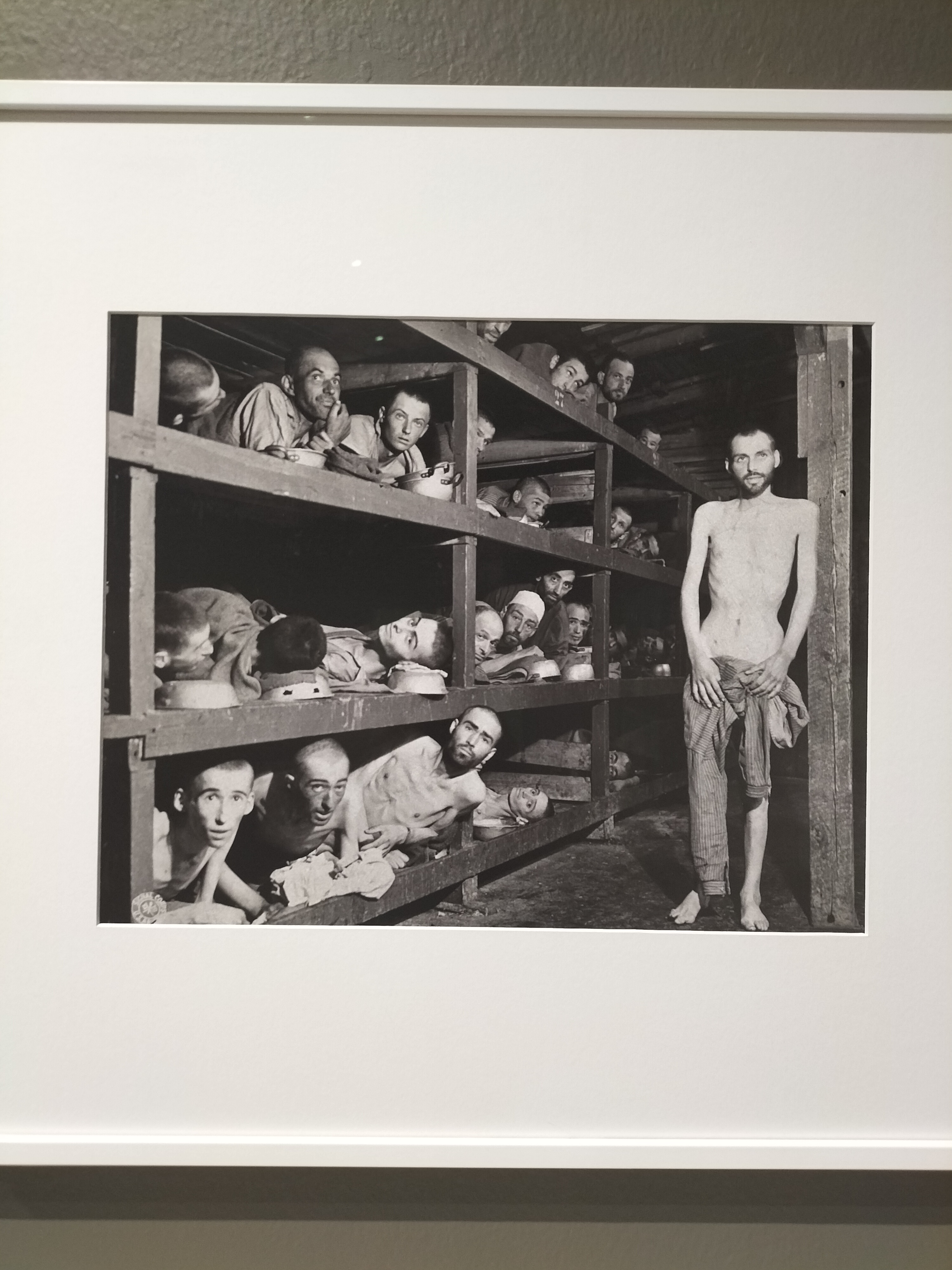

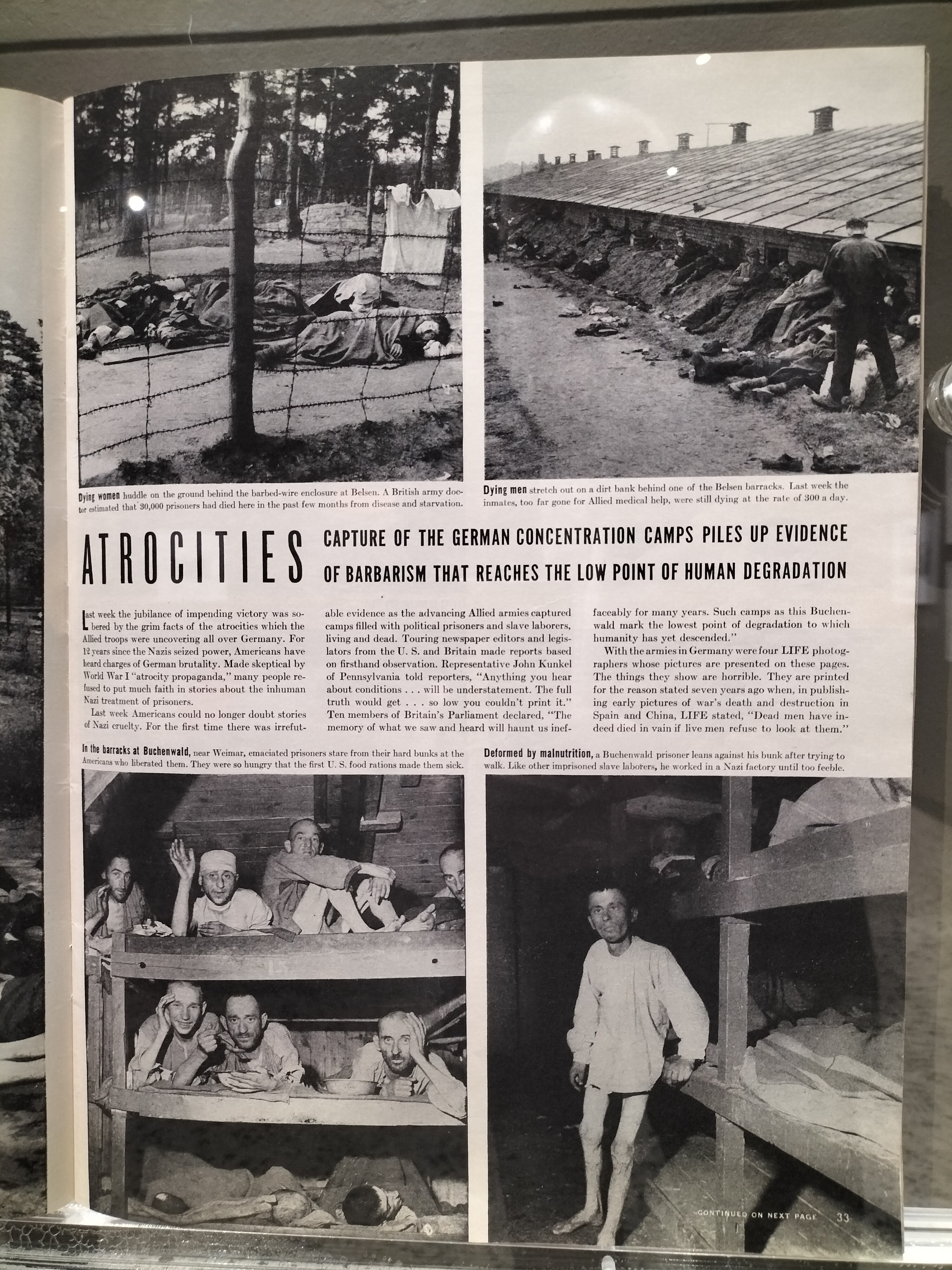

Durante la Seconda guerra mondiale realizza reportage in Unione Sovietica, nel Nord Africa, in Italia e in Germania, seguendo l'entrata delle truppe statunitensi a Berlino e documentando gli orrori dei campi di concentramento.

Dedica gli ultimi servizi all’Apartheid in Sud Africa e alla segregazione razziale negli Stati Uniti.

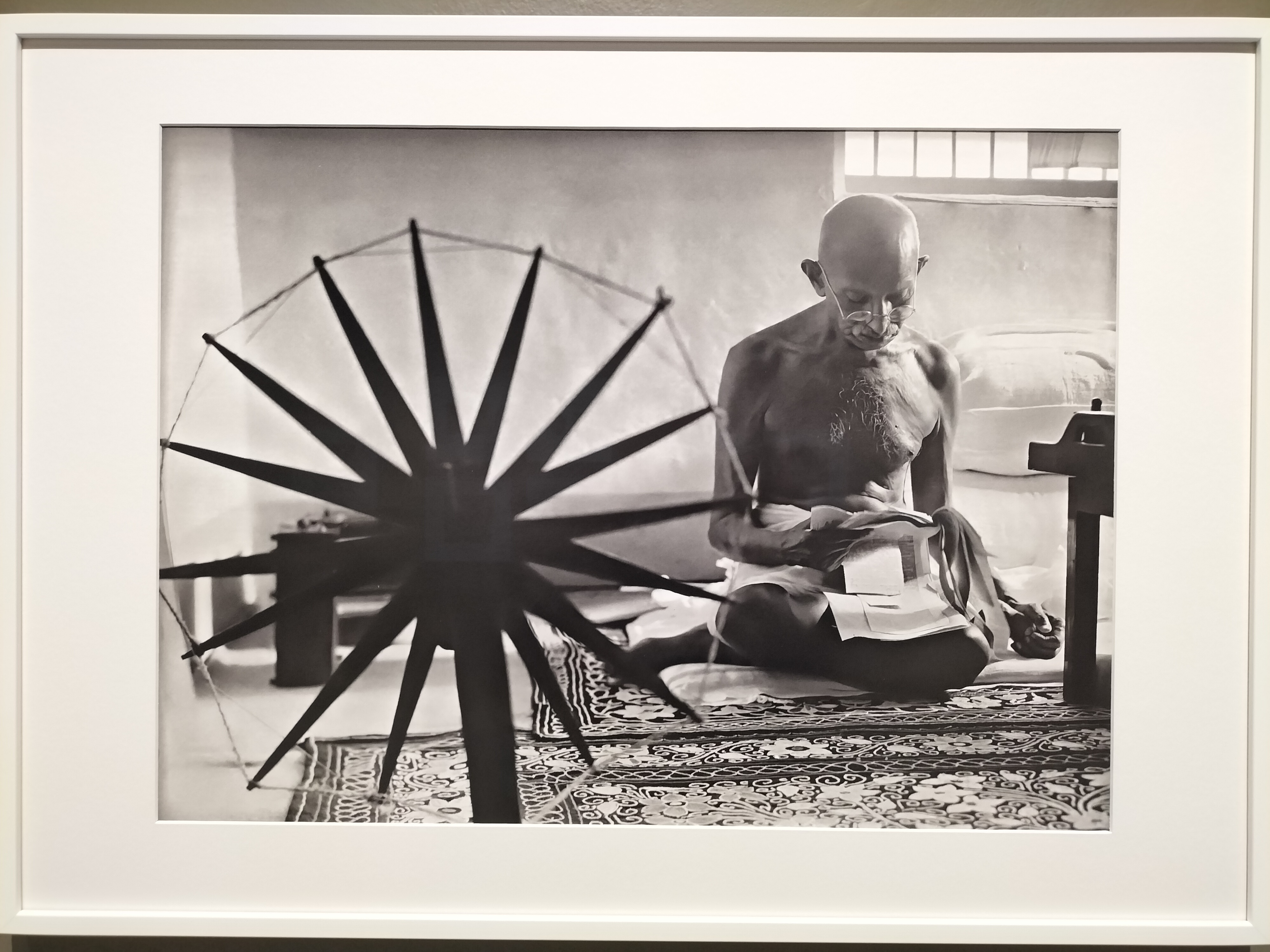

Bourke-White viene accolta ovunque, anche in situazioni di conflitto, come una celebrità, status che le permette di realizzare ritratti a personaggi storici come Stalin e Gandhi.

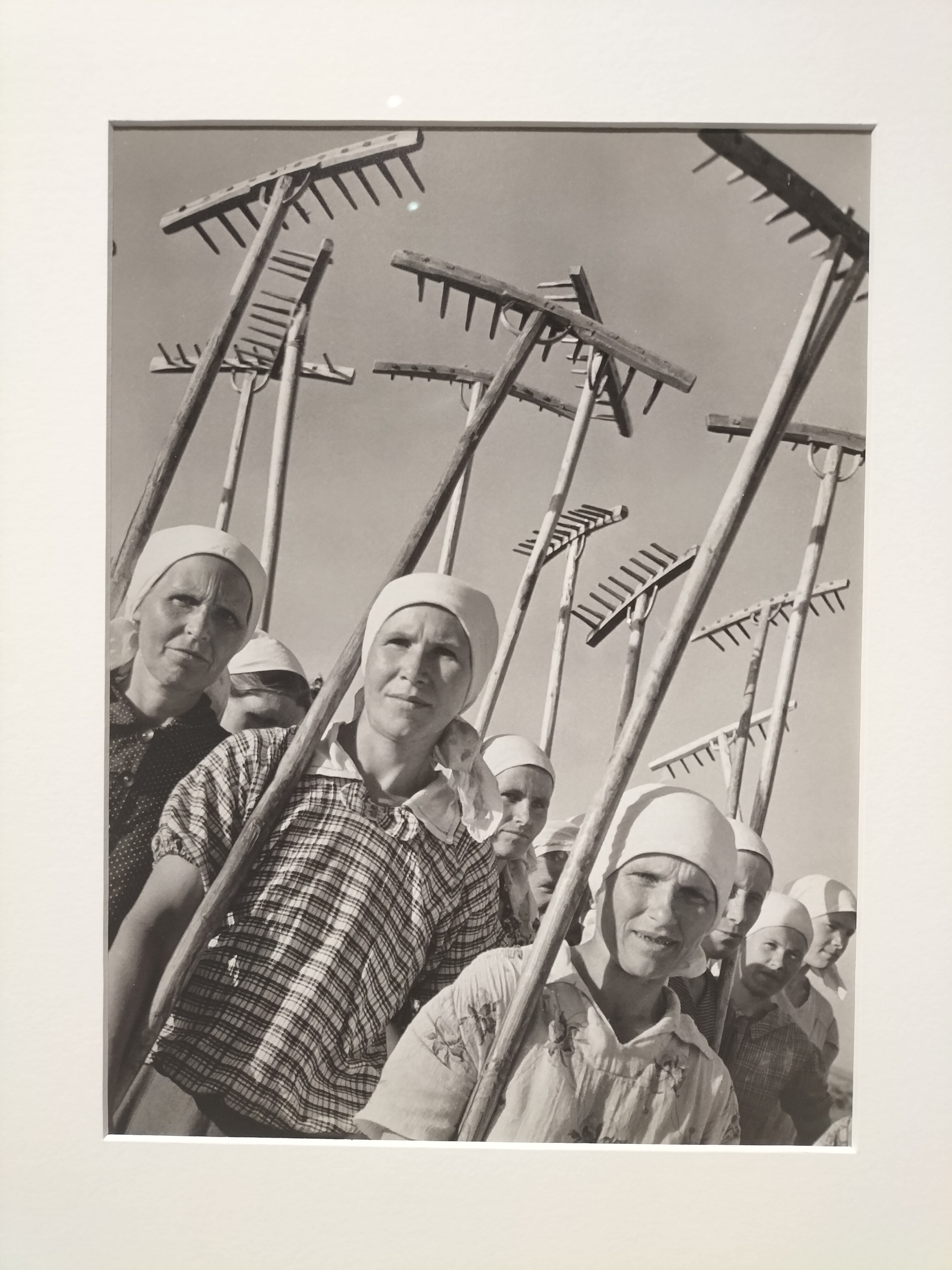

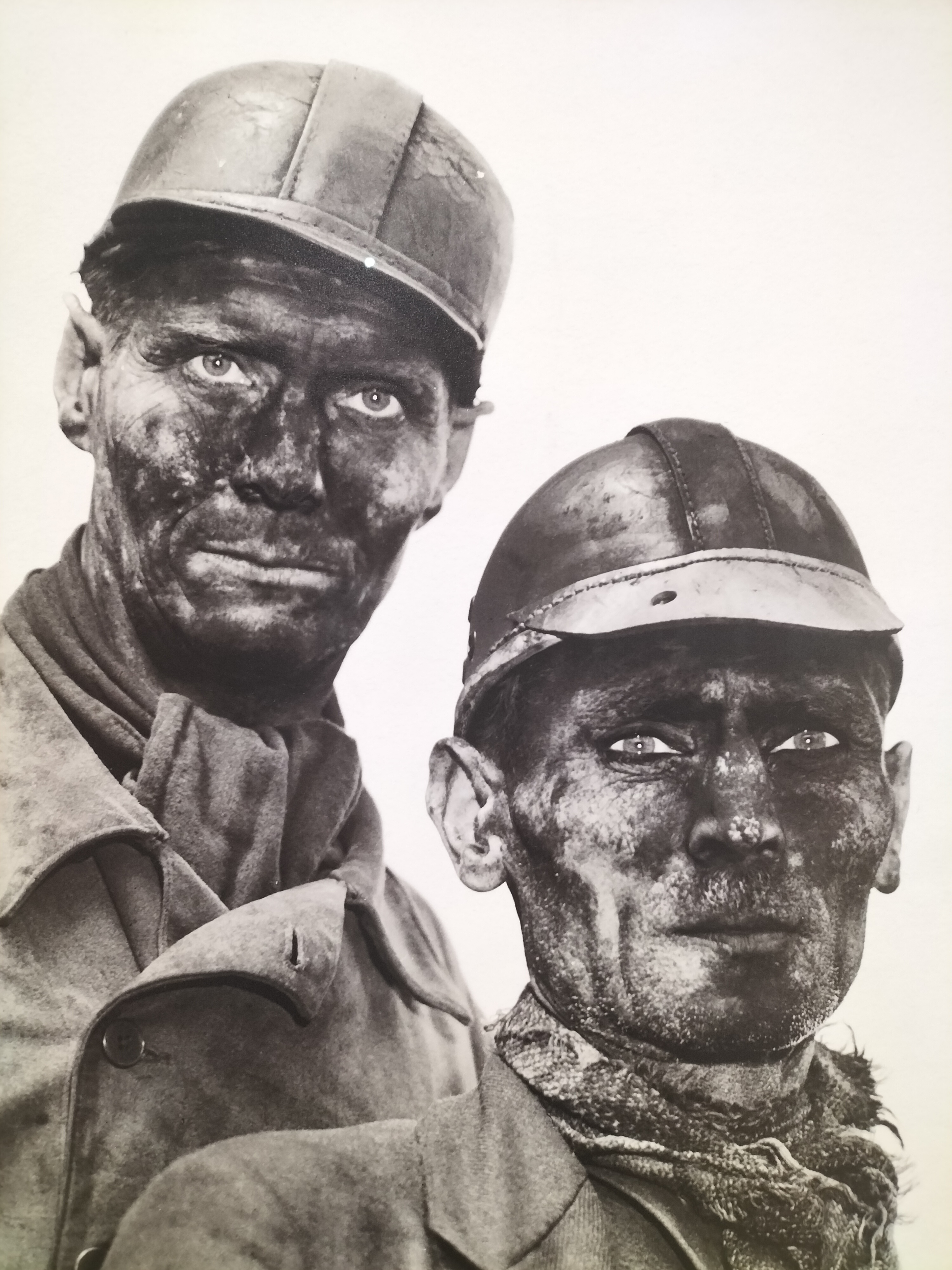

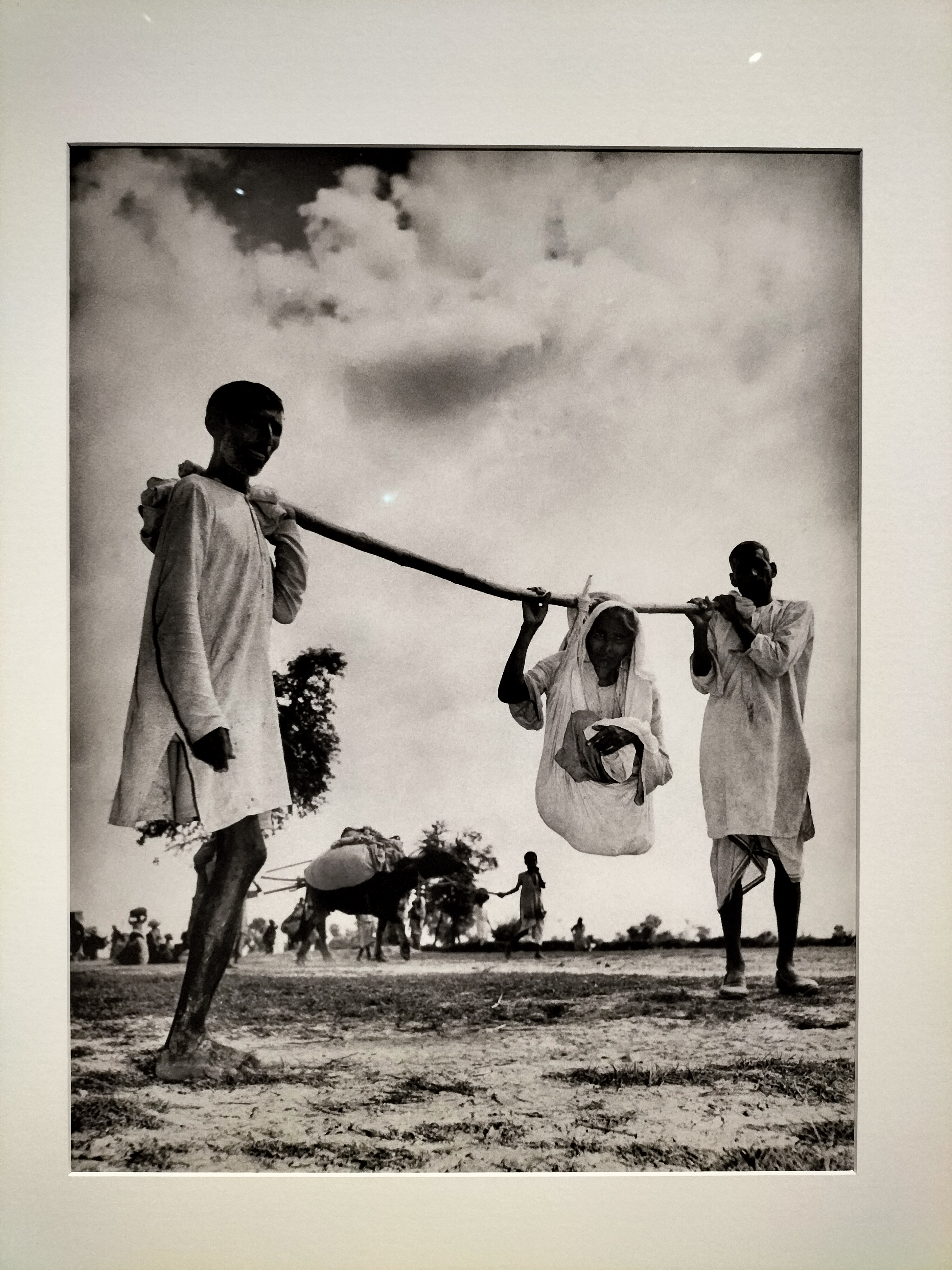

Lo stile di Bourke-White predilige la posa alla presa diretta spontanea (più cara a Robert Capa), così trasforma le persone più umili in attori universali, rappresentati di una collettività, eroici anche nella miseria.

Dopo una carriera di reportage indimenticabili, nel 1957 è costretta ad abbandonare la fotografia a causa dei sintomi del morbo di Parkinson, dedicandosi alla scrittura della sua autobiografia Portrait of myself, pubblicata nel 1963. Nel 1971 muore a causa delle complicazioni dovute alla malattia.

La mostra include un percorso di opere visivo-tattili accompagnate da audiodescrizioni che approfondiscono lo stile e la storia. La selezione comprende sia alcune delle immagini più note sia alcuni scatti meno conosciuti del lavoro dell’autrice.

SALA 1 – I primi servizi di LIFE

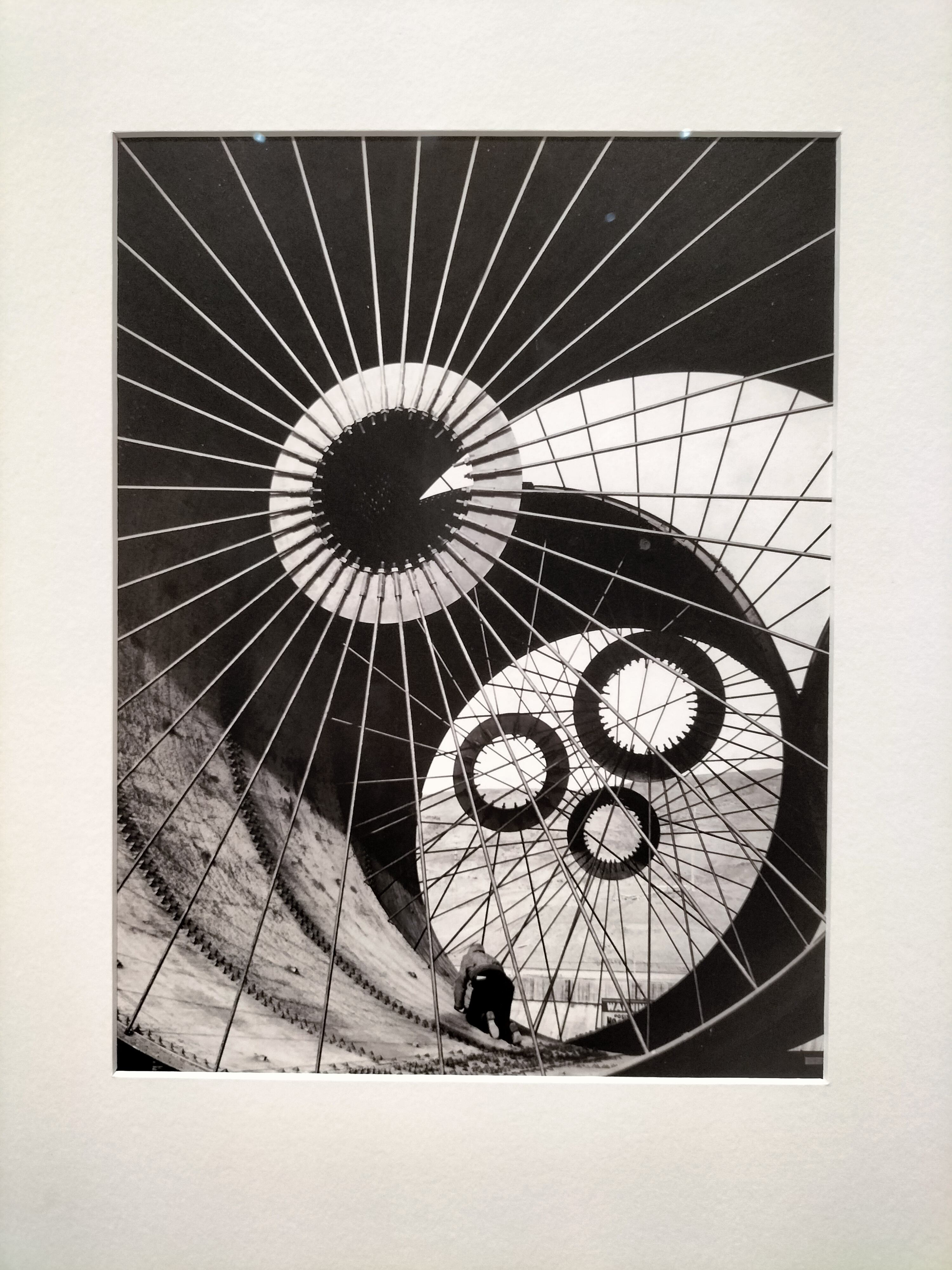

Nel novembre del 1936 esce il primo numero di LIFE, rivista dedicata a un grande pubblico all’interno della quale la fotografia ha un ruolo fondamentale. Bourke-White viene incaricata di realizzare le immagini per le prime pagine e la copertina. Il soggetto è uno dei più grandi progetti del New Deal: la costruzione della diga di Fort Peck, in Montana. Col suo lavoro l’autrice racconta sia la monumentalità della diga che la vita degli operai che vivono con le loro famiglie nei villaggi e nelle baraccopoli sorte attorno al cantiere.

SALA 2 – L’incanto delle fabbriche e dei grattacieli

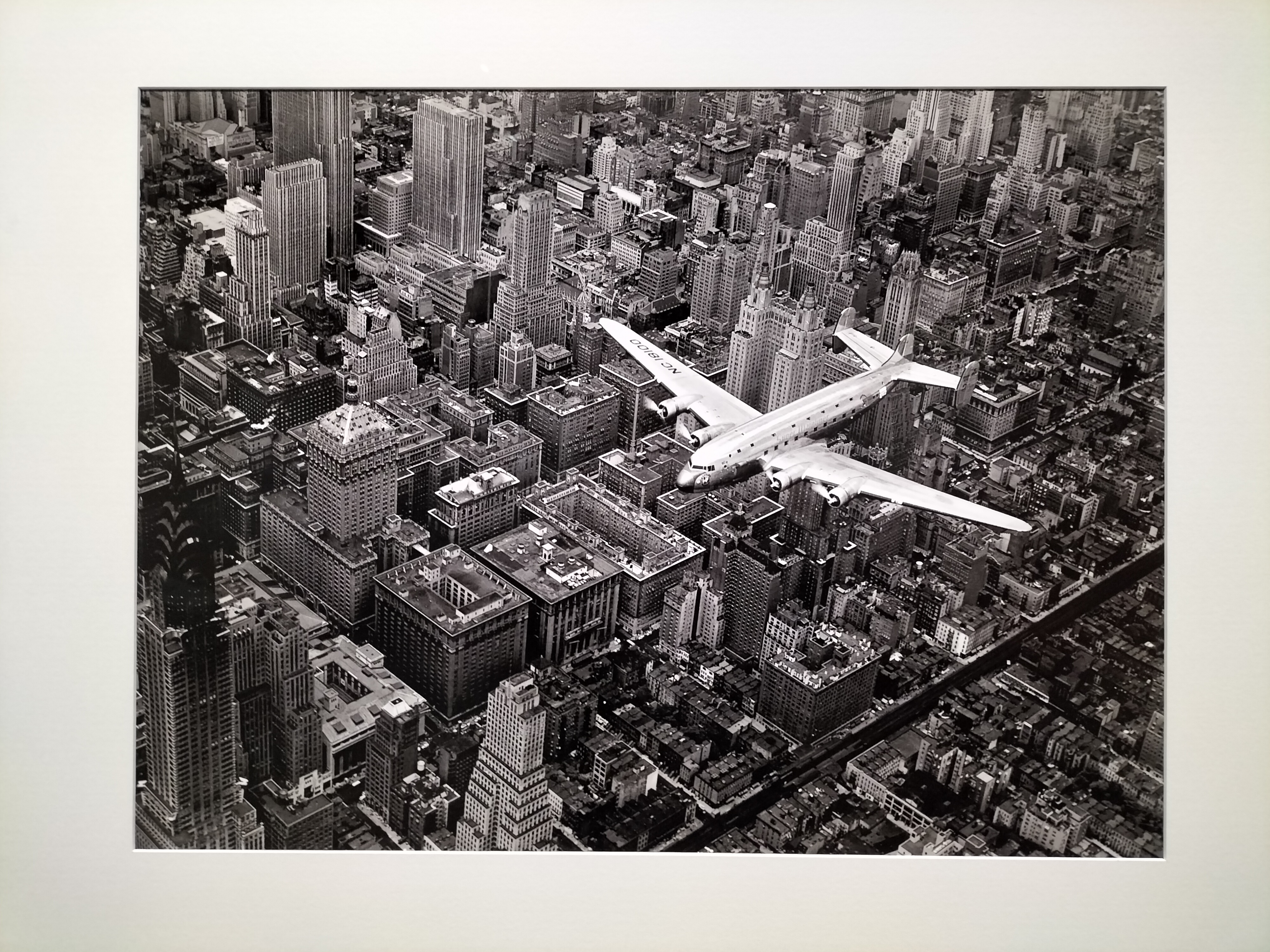

L’industria è uno dei temi più importanti e più ricorrenti della carriera di Bourke-White. Le prime immagini risalgono al 1926: realizzate nell’acciaieria Otis a Cleveland, dimostrano il grande coraggio e la determinazione nell’affrontare la pericolosità del luogo. Le industrie e le macchine sono per lei i migliori soggetti per raccontare il tempo in cui vive e la grandezza degli Stati Uniti, di cui si fa portavoce per tutta la vita. Allo stesso modo, le immagini delle città e delle metropoli raccontano la sua incrollabile fiducia nel progresso.

SALA 3 – Ritrarre l’utopia in Russia

All’inizio degli anni Trenta, Bourke-White compie diversi viaggi in Unione Sovietica, spinta dalla volontà di documentare gli stravolgimenti che investono il paese. Il governo stalinista ha infatti varato il primo piano quinquennale che ha lo scopo di trasformare il paese in una potenza industriale. Grazie alla sua esperienza nelle acciaierie, Bourke-White è la prima fotografa occidentale ammessa nel paese. Pochi anni dopo sarà la prima fotografa straniera a ritrarre Stalin, immortalato nel raro istante di un sorriso.

SALA 4 – Cielo e fango, le fotografie della guerra

Grazie a un accordo fra LIFE e il Pentagono, Bourke-White è la prima fotografa a seguire le forze di aviazione statunitensi durante la Seconda guerra mondiale. Passati alcuni mesi in nord Africa, si trasferisce in Italia, per documentare la liberazione e la vita della popolazione civile. Nel 1945 segue l’avanzata in Germania, fino alla liberazione di Buchenwald, dove ritrae i sopravvissuti scheletrici, gli ammassi di corpi, ma anche i volti sconvolti dei civili tedeschi obbligati a entrare nel campo per prendere coscienza di ciò che era avvenuto a pochi passi dalle loro case.

SALA 5 – Il mondo senza confini: i reportage in India, Pakistan e Corea

Durante la Seconda guerra mondiale, nasce in India il movimento di liberazione dalla dominazione coloniale britannica guidato da Gandhi, protagonista di alcune delle fotografie più note di Margaret Bourke-White. L’autrice ritrae anche il funerale del leader induista. Ritrae anche Muhammad Ali Jinnah, sostenitore della nascita dello stato pakistano, e i tragici massacri avvenuti fra hindu e musulmani e i drammatici fatti seguenti alla separazione fra India e Pakistan del 1947.

L’ultima guerra documentata da Bourke-White è quella in Corea dal 1952.

SALA 6 – Oro, diamanti e coca-cola

Il tema del razzismo è particolarmente caro a Bourke-White, che fin dai primi anni della sua carriera documenta senza esitazione le diseguaglianze che affliggono gli Stati Uniti.

Anche il reportage che realizza in Sudafrica mostra la crudeltà dell’apartheid, con lo sfruttamento dei minatori per l’estrazione di oro e diamanti.

Quando fotografare le diventa impossibile, decide di diventare soggetto fotografico. Con la testa rasata, si mostra sulle pagine di LIFE in una nuova veste.

------

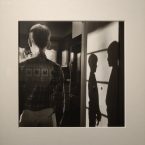

Con l’esposizione Il giorno dopo la notte, invece, fino al 21 luglio 2024, la Project Room di CAMERA apre le sue porte alla personale di PAOLO NOVELLI (Brescia, 1976) a cura del direttore artistico del Centro Walter Guadagnini, che riunisce due cicli di lavoro del fotografo – La notte non basta e Il giorno non basta - realizzati fra 2011 e 2018, considerati centrali nell’evoluzione del suo linguaggio.

Entrambe realizzate in analogico in un rigoroso bianco e nero, nel quale il processo di stampa assume un’importanza fondamentale, le due serie presentano sostanzialmente un unico soggetto, le finestre, coperte da persiane chiuse o murate, sulle facciate di edifici che non presentano alcuna caratteristica architettonica di particolare fascino. Le finestre qui vengono intese come una soglia, punto d’incontro tra dentro e fuori, luce e ombra. Il silenzio è un altro attore delle sue fotografie, avvolgente, in attesa di un movimento, un modo per sottolineare il tempo sospeso delle immagini, tra un prima e un dopo inconoscibili.